美食嘉年华宣传海报设计全攻略:三秒抓住目光的视觉盛宴与高效信息传达技巧

- 粤味美食

- 2025-10-11

- 7

走在街头,一张海报能在三秒内抓住你的目光吗?美食嘉年华的海报就需要这样的魔力。它不只是信息的搬运工,更像是一场视觉盛宴的开胃菜。

视觉吸引力设计要素

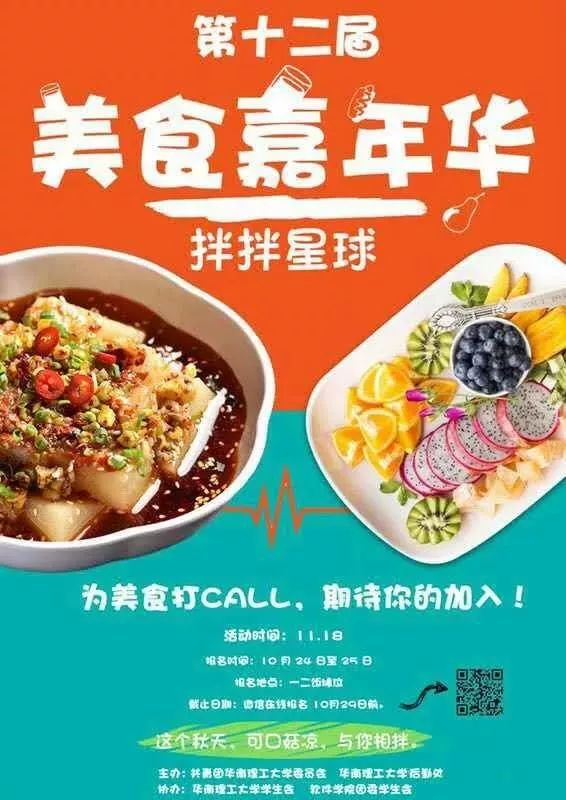

色彩是海报的第一语言。暖色调往往能激发食欲——橙黄让人想到酥脆的炸鸡,红色唤起对火锅的热情。记得去年我在一个美食节上看到的海报,深褐色的背景上点缀着金黄的煎饺,那种质感几乎能闻到香气。

图像选择需要直击人心。高清晰度的食物特写镜头效果最好,滴着蜂蜜的松饼、拉丝的芝士、冒着热气的烤肉串。这些画面能激活观者的味觉记忆。有时候一个局部的特写比完整的菜品展示更有冲击力。

版式布局要呼吸顺畅。留白不是浪费,而是给眼睛休息的空间。重要元素应当形成视觉动线,引导观众按顺序接收信息。过于拥挤的设计就像一桌摆得太满的宴席,反而让人无从下手。

信息传达核心要素

核心信息必须一目了然。活动名称、时间、地点这三要素应该在最显眼的位置。字体大小要有明显层级,关键信息永远优先。我见过一些海报把主办方logo做得比日期还大,这完全本末倒置了。

亮点提炼要精准有力。是“百位名厨现场秀”还是“限量版甜品首发”?选择最能打动目标受众的卖点。通常三到五个亮点足矣,太多反而稀释了每个亮点的价值。

行动召唤要清晰明确。“立即购票”“扫码预约”这样的指令应该突出显示。设计时要考虑用户的实际行为路径,让他们知道下一步该做什么。

品牌形象统一要素

视觉元素要保持一致。如果美食嘉年华有固定的logo、标准色和字体,这些都应该在海报中延续使用。这种一致性会让观众在不同场合看到海报时能立即识别。

风格调性要符合活动定位。高端美食节可能需要优雅简约的设计,街头小吃节则可以活泼跳跃一些。所有设计元素都应该服务于这个整体风格。

延伸应用要考虑周全。海报设计不仅要考虑印刷效果,还要预想到在社交媒体、网站横幅等不同场景下的呈现效果。一个优秀的设计能在各种尺寸和媒介上都保持辨识度。

制作一张成功的美食嘉年华海报,就像烹饪一道招牌菜——需要精准的配方、娴熟的技巧,还有恰到好处的火候。这个过程环环相扣,每个阶段都有其独特的价值。

前期策划与定位

在动笔设计之前,我们需要先理清思路。目标受众是谁?是追求精致体验的美食爱好者,还是喜欢热闹氛围的年轻群体?不同的受众决定了完全不同的设计方向。我记得帮一个社区美食节做海报时,发现他们的主要参与者其实是带孩子的家庭,于是我们把设计重点从高端餐饮转向了亲子互动元素。

活动定位需要明确清晰。这是主打本土特色的小吃集市,还是汇聚国际风味的美食盛会?定位决定了海报的整体调性。同时要收集所有必要信息——准确的时间地点、参与商家、特别活动安排,这些都会成为海报上的关键内容。

预算和时间规划往往被忽视。实际制作中,充足的准备时间能让设计更从容。建议至少留出两周完整周期,从策划到发布。资源分配也很重要——印刷数量、投放渠道这些都会影响设计时的细节考量。

创意设计与执行

这个阶段是把想法转化为视觉语言的过程。草图构思是必不可少的起步,快速尝试几种不同的版式布局。有时候最不被看好的草图反而能发展出最出色的设计。我习惯先用铅笔在纸上随意勾勒,这种原始的方式往往能激发出数字工具无法提供的灵感。

数字化制作需要专业工具的支持。Photoshop适合处理食材图片,Illustrator则擅长处理文字和矢量元素。实际工作中,这两个软件经常配合使用。图片处理要特别注意——美食摄影的亮度、对比度、饱和度都需要精细调整,让食物看起来诱人但不过分失真。

设计元素的整合考验着平衡能力。文字、图片、留白之间的关系需要反复调整。有个小技巧是把设计稿缩小到拇指大小查看,如果在这种尺寸下依然能辨认出主要信息,说明视觉层次是清晰的。色彩搭配不仅要美观,还要考虑印刷或屏幕显示时的色差问题。

后期完善与发布

设计完成不等于工作结束。细节校对这个环节怎么强调都不为过。除了检查错别字,还要确认时间日期、联系方式完全准确。最好请不同的人分别校对,因为设计者自己很容易忽略一些明显的错误。

输出格式要根据发布渠道灵活调整。印刷用的海报需要CMYK模式和300dpi分辨率,而社交媒体分享则需要RGB模式和适合手机观看的竖版比例。考虑到现在很多人是通过手机获取活动信息,移动端适配变得格外重要。

发布时机和渠道选择同样关键。线下张贴要提前与场地沟通好位置和时间,线上发布则要研究目标受众的活跃时段。通常建议在活动前两到三周开始发布,给足传播发酵的时间。发布后记得保存所有源文件和不同尺寸的版本,方便后续的调整和使用。

一张优秀的海报从策划到发布,每个环节都值得用心对待。这个过程或许繁琐,但当你看到人们因为你的设计而满怀期待地来到美食嘉年华,那种成就感确实无可替代。

创意是海报的灵魂,就像给美食撒上的那抹独特香料——它能让平凡的宣传变得令人难忘。好的创意策略不是天马行空的想象,而是基于对色彩、图像、文字的精心调配。

色彩搭配与氛围营造

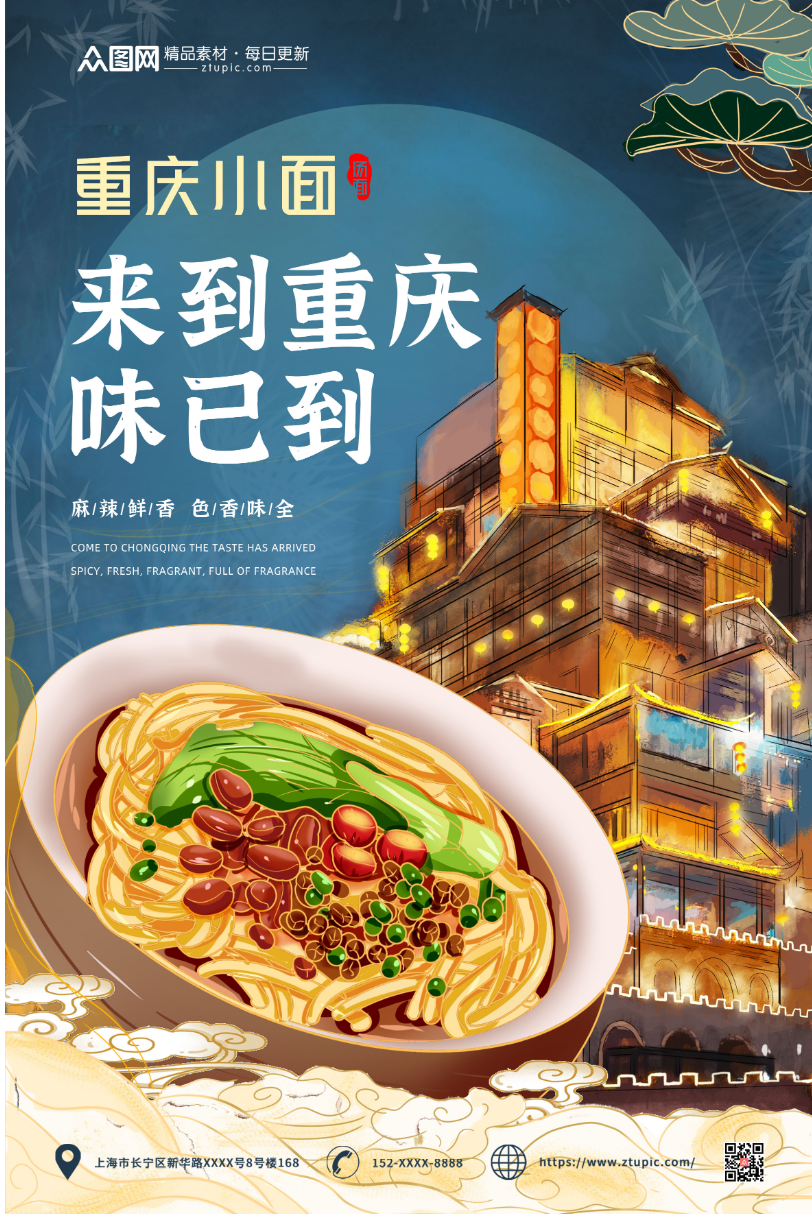

色彩是第一时间触动感官的元素。暖色调在美食海报中永远占据主导地位——饱满的红色能激发食欲,温暖的橙色传递欢乐,明亮的黄色带来活力。但完全使用暖色系可能显得过于热烈,适当加入冷色调作为平衡很有必要。深蓝色或墨绿色的背景能让暖色食物更加突出,就像餐盘衬托美食一样自然。

色彩心理学在实际应用中非常微妙。去年为一个夏季美食节设计海报时,我们尝试了不同的蓝色调背景,最终发现带点灰调的浅蓝最能传达清凉感,同时不影响炸鸡、汉堡这些主角食物的诱人程度。色彩饱和度也需要仔细把握——过高的饱和度会让画面显得廉价,而过低则可能让食物失去吸引力。

季节和主题对色彩选择的影响很明显。春季美食节适合柔和的粉彩系,秋季丰收主题则呼唤大地色系。深夜食堂概念的海报可以大胆使用深色背景,配合食物局部的明亮色调,营造出深夜寻觅美味的独特氛围。记住,色彩不仅要美观,更要服务于整体情绪的传达。

图像选择与构图技巧

美食图片是海报的核心吸引力。高质量的食物摄影有几个关键:适当的光泽感能展现食物的新鲜度,但过度反光会显得虚假;层次分明的构图让画面富有深度,就像精心摆盘的美食一样引人入胜。特写镜头往往比全景更有效——放大的细节能触发观众的味觉记忆。

构图需要考虑视觉引导。经典的“Z”字形阅读路径依然适用,观众的视线会自然地从左上角开始,向右移动,再向下扫描。把最重要的信息放在这条路径的关键节点上。负空间的运用经常被低估——适当的留白能让核心内容呼吸,避免信息过载带来的压迫感。

图像的真实感与艺术感的平衡很重要。完全真实的食物照片可能缺乏冲击力,而过度修饰又可能失去可信度。我的经验是保留食物本质特征的基础上进行适度美化——让面包看起来松软,让汤汁看起来浓郁,但不要改变食材本身的质地。人物元素的加入能增加场景感,比如一只正在夹取食物的手,或背景中享受美食的人群剪影。

文案策划与字体设计

文案要像美食一样令人回味。标题需要简短有力,直接点明活动亮点。“芝士瀑布狂欢节”比“特色芝士美食活动”更有记忆点。行动号召语应该明确且急迫——“立即抢票”比“欢迎参加”更能驱动行为。辅助信息则要清晰易读,时间地点等关键数据需要突出显示。

字体选择影响着整体调性。手写字体适合传达亲切感,适合社区型的小型美食聚会;现代无衬线字体则显得专业整洁,更适合大型美食节活动。我通常建议主标题使用具有个性的字体,而详细信息使用易读性更高的标准字体。字重和间距的调整经常被忽视——略加大字间距能让标题更优雅,适当增加行高则提升长段落的可读性。

文案与视觉的融合决定最终效果。文字不要孤立存在,而是成为构图的一部分。把活动日期巧妙地融入食物图像的负空间中,或者让标题文字与主要图像形成有趣的互动。测试文案效果有个简单方法——把设计稿拿给朋友看三秒钟,然后问他们记住了什么。如果核心信息没有被立即捕捉到,就需要重新调整文案的视觉层次。

创意策略的每个环节都相互关联。色彩为图像定调,图像给文案提供语境,文案则强化整体的传播概念。当这些元素和谐统一时,海报就不再是简单的信息公告,而成为一场美食体验的精彩预告。

设计精美的海报如果只是静静躺在设计师的电脑里,那就如同无人品尝的珍馐美馔——再完美也失去了意义。海报的真正价值在于它与世界的相遇,在于那些被它吸引前来的食客们。

线上线下发布渠道

现代海报发布早已突破了传统布告栏的局限。线下渠道依然有其不可替代的温度感——美食街区的灯箱广告、地铁站的墙贴、商圈入口的立牌,这些实体接触点能精准覆盖潜在食客的活动轨迹。我参与过的一个案例中,我们在目标餐厅周边三公里内的社区布告栏系统性地张贴海报,配合当地外卖员的配送箱广告,转化率出乎意料地高。

线上渠道则提供了精准投放的可能性。社交媒体平台的广告系统允许我们根据饮食习惯、地理位置甚至外卖平台订单记录来筛选受众。朋友圈广告可以设置附近三到五公里的辐射范围,而美食类公众号的软文植入则能借助KOL的信誉背书。记得有次我们为一款东南亚美食节设计的海报,在泰国菜爱好者的社群里获得了超乎预期的分享率——精准定位让每一份预算都花在刀刃上。

跨渠道的协同效应值得关注。线下海报上的二维码引导至线上预约页面,线上活动页又提示用户关注实体店的具体位置。这种O2O闭环不仅提高了转化效率,还为我们提供了追踪数据——通过不同渠道二维码的扫描量,我们能清晰看到哪些发布点最具吸引力。

活动配合与延伸应用

单一海报的传播力总是有限的,但当它成为整体营销活动的一部分时,能量就会成倍放大。预热期可以在社交媒体发布海报的局部细节作为悬念,正式发布时配合线下场地的全面布置,活动期间则可以将海报元素延伸至现场导视、餐券设计甚至工作人员的统一服装上。

延伸应用让品牌体验更加完整。去年一个甜品主题的美食节上,我们将主视觉的海报图案印制在了一次性餐盒、纸巾包装和饮品杯上。这种全方位包围的视觉体验让参与者沉浸其中,很多人在社交媒体分享照片时,无意中就成了我们的二次传播节点。这些小成本的延伸应用往往能带来意想不到的传播效果。

异业合作打开了新的可能性。与外卖平台合作,将海报设计融入他们的开屏广告;与美食点评App联动,在相关餐厅页面展示活动信息;甚至与共享单车企业合作,在App内推送附近美食节的通知。这些合作让海报的影响力突破了传统媒介的边界,在消费者决策的各个环节适时出现。

效果评估与优化改进

没有评估的推广就像没有反馈的烹饪——你永远不知道客人的真实感受。量化指标包括海报二维码的扫描次数、线上预约的转化率、各渠道的参与人数对比。但数字背后,那些质化的反馈同样珍贵——现场参与者的自发分享、社交媒体上的用户生成内容、甚至只是路过人群在海报前的驻足时长。

评估时机应该贯穿整个活动周期。预热期关注海报的社交媒体分享率和话题讨论度,活动期间追踪各渠道的到场转化情况,活动结束后则可以通过问卷了解参与者的信息获取渠道。这些数据不仅验证了本次推广的效果,更为下一次活动提供了优化依据。

优化是一个持续的过程。我们发现午间在地铁站投放的美食海报效果总是不理想,调查后才知道通勤人群此时更关注速度而非美食。调整到傍晚时段后,同样的海报吸引了更多下班后寻找晚餐灵感的人群。这种基于实际反馈的微调,让我们的推广策略越来越精准。

推广的结束不是海报的撤下,而是下一轮优化的开始。每次活动积累的数据和经验,都在帮助我们更懂那些寻找美食的眼睛——他们会在哪里停留,什么信息能打动他们,以及如何让一张海报成为他们美好夜晚的开端。